登上國家氣象中心業(yè)務(wù)網(wǎng)站,能夠看到玉米、水稻、小麥三種大宗糧食作物的模擬產(chǎn)品;翻看2015年以來的全國糧食產(chǎn)量預(yù)報,能夠看到基于作物模型的玉米、水稻穗重對比分析。這些量化的產(chǎn)品都是作物模型業(yè)務(wù)化應(yīng)用的具體表現(xiàn),也是國家氣象中心推進農(nóng)業(yè)氣象服務(wù)供給側(cè)改革的具體表現(xiàn)。作物模型業(yè)務(wù)化的實現(xiàn),是國家氣象中心與全國多個省級農(nóng)業(yè)氣象單位三年多來不斷研究和探索的結(jié)果。

通過作物模型提升農(nóng)氣服務(wù)精細化水平

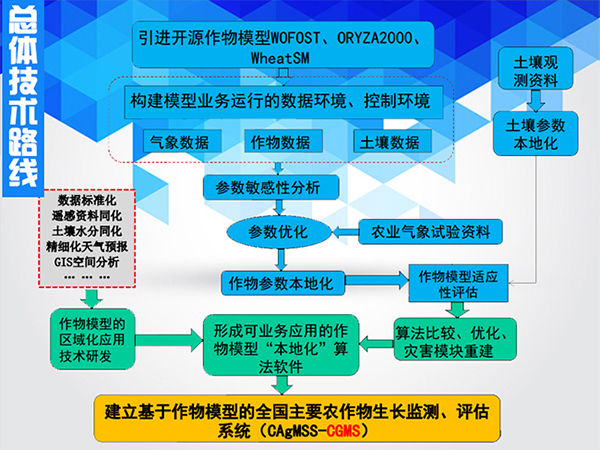

2013年1月,國家氣象中心成立了作物模型業(yè)務(wù)應(yīng)用創(chuàng)新團隊,以推動作物模型業(yè)務(wù)化應(yīng)用,通過引進具有開源代碼的國際主流作物模型(WOFOST、ORYZA2000、WHEATSM),解決作物模型業(yè)務(wù)化應(yīng)用的關(guān)鍵技術(shù)問題,逐步強化作物模型對農(nóng)業(yè)氣象業(yè)務(wù)的支撐能力,提高農(nóng)業(yè)氣象服務(wù)的定量化、精細化水平。同時,國家氣象中心還承擔(dān)了2013年度公益性行業(yè)(氣象)科研專項“作物模型比較及其業(yè)務(wù)化應(yīng)用”,并聯(lián)合中國農(nóng)業(yè)大學(xué)、上海市氣象局,研究通過使用作物模型,實現(xiàn)對作物長勢的動態(tài)監(jiān)測、災(zāi)害影響定量化評估和產(chǎn)量動態(tài)預(yù)報,從而提高農(nóng)業(yè)氣象業(yè)務(wù)服務(wù)能力和服務(wù)效益。

總體技術(shù)路線。王文峰 供圖

為什么要使用作物模型?國家氣象中心主任畢寶貴說:“作物模型對于農(nóng)業(yè)氣象的意義就如同數(shù)值模式對于天氣預(yù)報的意義。”在我國,作物模型研究的側(cè)重點在于將作物生長模型、栽培優(yōu)化模型或知識模型與專家知識相結(jié)合。作物模型業(yè)務(wù)應(yīng)用創(chuàng)新團隊負責(zé)人侯英雨介紹:“作物生長模型從系統(tǒng)科學(xué)的觀點出發(fā),以光、溫、水、土壤等條件為環(huán)境驅(qū)動變量,運用數(shù)學(xué)物理方法和計算機技術(shù),對作物生育期內(nèi)光合、呼吸、蒸騰等重要生理生態(tài)過程及其與氣象、土壤等環(huán)境條件和耕作、灌溉、施肥等技術(shù)條件的關(guān)系進行定量描述和預(yù)測,再現(xiàn)農(nóng)作物生長發(fā)育及產(chǎn)量形成過程。它可描述作物生長、產(chǎn)量形成及其與生態(tài)環(huán)境因子間關(guān)系動態(tài)變化的整體過程。”

本地化與平臺研發(fā)是關(guān)鍵技術(shù)問題

想要在業(yè)務(wù)中應(yīng)用作物模型就必須要解決一些關(guān)鍵技術(shù)問題。國家氣象中心以科研項目為抓手、依托團隊力量,聯(lián)合相關(guān)單位,以冬小麥、春 (夏) 玉米、雙季水稻及一季稻為對象,充分結(jié)合業(yè)務(wù)需求,在作物模型的參數(shù)敏感性分析、參數(shù)本地化、模型適應(yīng)性評估、作物模型區(qū)域化應(yīng)用、作物模型業(yè)務(wù)應(yīng)用平臺研發(fā)、作物模型業(yè)務(wù)服務(wù)試用等方面取得了較大進展。

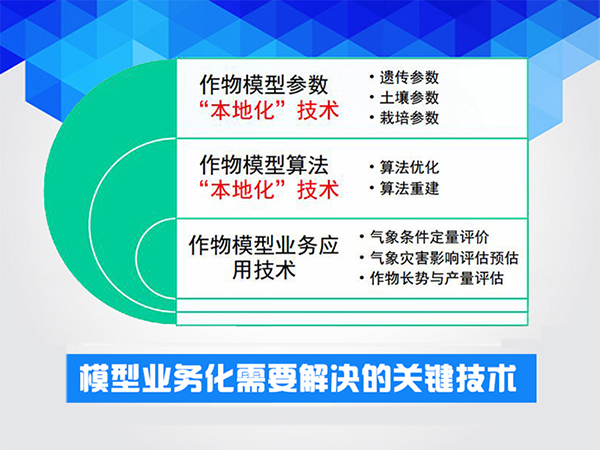

模型業(yè)務(wù)化需要解決的關(guān)鍵技術(shù)。王文峰 供圖

“首先,我們對作物模型的參數(shù)進行敏感性分析和本地化。”侯英雨說。國外知名作物模型的參數(shù)是否適宜國內(nèi)的情況要進行評估,根據(jù)本地的試驗資料對參數(shù)進行訂正,這樣才能使作物模型更好地模擬本地作物的生長實際狀況。另外,“算法的本地化也是必不可少的一步。”侯英雨說,大多數(shù)作物模型只是模擬正常氣候條件下的作物生長狀況,對災(zāi)害的響應(yīng)程度不夠,所以要調(diào)整算法,使其能夠模擬氣象災(zāi)害對作物生長的影響。

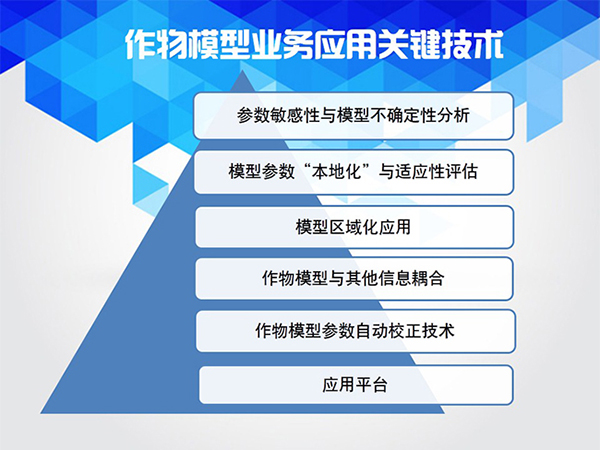

作物模型的業(yè)務(wù)應(yīng)用需要一個性能穩(wěn)定的軟件支撐平臺。對此,創(chuàng)新團隊“邊研發(fā)、邊試用”,將研發(fā)成果及時系統(tǒng)化,形成操作方便、界面簡潔、功能全面、適宜推廣試用的作物模型運行中試平臺。目前已經(jīng)實現(xiàn)了冬小麥、玉米、水稻三大作物生長模擬單點運行,并已嘗試開發(fā)格點化版本。

作物模型業(yè)務(wù)應(yīng)用關(guān)鍵技術(shù)。王文峰 供圖

作物模型已實現(xiàn)全面業(yè)務(wù)化應(yīng)用

經(jīng)過3年多的努力,國家氣象中心實現(xiàn)了作物模型的全面業(yè)務(wù)化應(yīng)用,其中包括冬小麥干熱風(fēng)災(zāi)害影響定量評估、華北夏玉米干旱解除預(yù)評估、作物產(chǎn)量動態(tài)和定量氣象預(yù)報等;同時,玉米、水稻、小麥葉面積指數(shù)、生物量和穗重的逐周模擬產(chǎn)品也在國家氣象中心業(yè)務(wù)網(wǎng)站上定期發(fā)布。

河南省氣象科學(xué)研究所依托國家氣象中心作物模型中試平臺,開展了以周口為典型代表區(qū)的豫東南2016年夏玉米高溫干旱影響評估。浙江省氣候中心針對水稻模型灌漿速率和葉面積指數(shù)模擬等過程的本地化需求,在龍游農(nóng)業(yè)氣象試驗站和湖州農(nóng)業(yè)氣象觀測站開展田間試驗。重慶市氣象局舉辦了人工氣候箱控制試驗,基于試驗結(jié)果訂正模型算法,從而提升模型在本地應(yīng)用中的表現(xiàn)。遼寧省氣象科學(xué)研究所還面向業(yè)務(wù)人員開展了作物模型業(yè)務(wù)化應(yīng)用培訓(xùn)班。中國氣象局氣象干部培訓(xùn)學(xué)院在第1期省級及以上農(nóng)業(yè)氣象業(yè)務(wù)人員上崗培訓(xùn)班中也安排了作物模型理論與業(yè)務(wù)應(yīng)用相關(guān)課程。

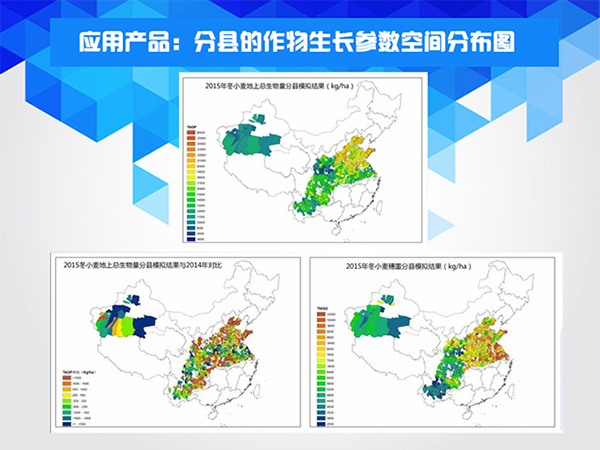

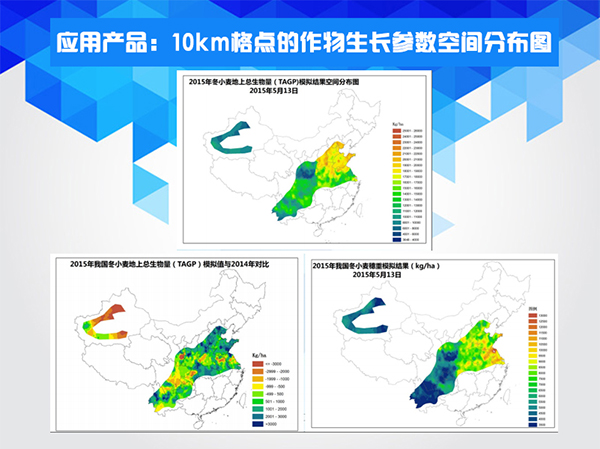

作物生長參數(shù)空間分布圖。王文峰 供圖

目前,作物生長模型也在我國氣候影響評估、農(nóng)業(yè)氣象災(zāi)害預(yù)警和產(chǎn)量預(yù)報領(lǐng)域進行了試用。國家氣候中心將相關(guān)模型應(yīng)用于未來氣候年景預(yù)估領(lǐng)域;湖南氣象科學(xué)研究所和廣東省氣候中心將相關(guān)模型應(yīng)用于雙季稻產(chǎn)量預(yù)報和農(nóng)用天氣預(yù)報業(yè)務(wù);黑龍江氣象科學(xué)研究所將模型應(yīng)用于東北地區(qū)一季稻和玉米產(chǎn)量預(yù)報業(yè)務(wù)。

此外,國家氣象中心、中國氣象局氣象干部培訓(xùn)學(xué)院與河南、湖南、黑龍江、重慶等省(直轄市) 氣象科學(xué)研究所及上海市氣候中心等相關(guān)單位聯(lián)合編寫《作物模型業(yè)務(wù)應(yīng)用技術(shù)指南》,進一步加強農(nóng)業(yè)氣象服務(wù)產(chǎn)品的機理性、動態(tài)性和綜合性研究,促進農(nóng)業(yè)氣象業(yè)務(wù)服務(wù)綜合能力提升。

作物生長參數(shù)空間分布圖。王文峰 供圖

作物模型業(yè)務(wù)化取得了初步成果,但離滿足服務(wù)需求尚有距離。國家氣象中心將繼續(xù)依托作物模型業(yè)務(wù)應(yīng)用創(chuàng)新團隊,深入挖掘、利用現(xiàn)有農(nóng)業(yè)氣象觀測站、農(nóng)業(yè)氣象試驗站、土壤水分自動站、氣象站等業(yè)務(wù)觀測數(shù)據(jù),實現(xiàn)作物模型業(yè)務(wù)應(yīng)用常態(tài)化。

網(wǎng)站首頁 | 公司簡介 | 企業(yè)文化 | 發(fā)展歷程 | 資質(zhì)榮譽 | 研發(fā)實力 | 員工天地 | 聯(lián)系我們

Copyright © 2016 北京中科輝豐科技有限公司 All Rights Reserved.

服務(wù)熱線:13011171997、13683158309 E-mail:zkhf@chzkhf.com

地址:北京市豐臺區(qū)成壽寺路1號樓11層1102

京ICP備17071241號